小时候的红蓝 3D 眼镜

现在为啥不见了?

《哪吒》都去看了吧?

助力打榜的时候

也会有些疑惑

也会有一些回忆涌上心头

关于 3D 眼镜

Let's 一篇讲明白!

其实,从红蓝眼镜

进化到油乎乎的3D「墨镜」

它们的成像原理

都是参考的我们的大脑

01

3D 电影是怎么成像的?

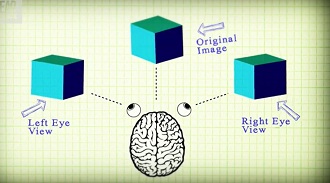

我们的左眼和右眼之间

大概有 6.5~7cm 的间距

就是这几厘米的「视差」

会导致我们左眼和右眼

看到的画面也稍有不同

两幅不同角度的画面

一起传到大脑

脑子咔咔一合成

平面幕布就变成了立体的空间

3D 电影拍摄时

也模仿了大脑这个「合成图像」的过程

用了两个摄像头拍摄

模仿我们的左右眼

再把这俩不同角度的画面叠加在一起

所以我们不戴眼镜看3D电影会「重影」

好像散光一样

02

重影的画面是怎么变立体的?

甭管是啥眼镜

基本原理都是一个——

过滤!

去 1,留 1

左右镜片这俩霸道总裁

各自过滤掉了一个画面

左镜片只保留想让你左眼看到的画面

右镜片只保留想让你右眼看到的画面

再让大脑合成,从而产生立体感

✔ 红蓝眼镜的「过滤方式」最简单粗暴

就是利用色分法

左镜片的红色滤光片挡住蓝光

右镜片的蓝色滤光片挡住红光

这样双眼就分别接收到不同的画面

大脑再合成出立体效果

1922 年,全球首部 3D 电影

《Power of Love》上映

当时观众戴的就是红蓝眼镜

不过,它的缺点也很明显

首先,灰蒙蒙的像得了白内障

90% 的可见光都被滤光片挡住了

原本色彩鲜艳的画面变得昏暗失真

其次,太晕了,脑瓜子疼

因为左右眼接收的光谱差异太大了

左眼的红色通道(波长 620 - 750nm)

和右眼的蓝色通道(450 - 495nm)

波长差距超过 150nm

睫状肌为了调节焦距一直痉挛

看个 20 分钟

头就疼得受不了

所以红蓝眼镜淘汰在时代的风中

也是情理之中

为了解决颜色失真和脑阔疼的问题

✔ 线偏振眼镜闪亮登场了

光是以波的形式传播的

线偏振眼镜就像是百叶窗

光线只能从固定方向穿过

左边的眼睛只能看到水平偏振的光波

右边的眼睛只能看到垂直偏振的光波

光的色彩不会被红蓝镜片干扰

这样一来,画面的色彩就保住了

而且透光率还能达到 38%

睫状肌也不用一直抽搐调节焦距

就不容易晕了

但它也有个麻烦

不!能!歪!头!

观众看电影时得必须保持头部绝对水平

一旦倾斜超过 10°

光波就被「栅栏」拦截了

画面就看不完整了

歪一点就啥也看不到了

这也是为什么

在普通 3D 和数字 IMAX 影厅

工作人员总提醒得大家坐直

有有有

如果有对象的想把脑袋靠在对方肩膀上

带小孩的管不住熊孩子摇头晃脑

大懒蛋想瘫着……

✔ 圆偏振就是最佳选项!

圆偏振眼镜

是最近商业影院的 「宠儿」

它通过 1/4 波片把线偏振光

转换为左旋 / 右旋圆偏振光

观众可以随意变换姿势

不管怎么摇头晃脑、左拥右抱

光的旋转方向都不受头部角度影响

画面始终稳定

不过,它的代价就是

透光率降到了 28%

圆偏振的亮度

都比线偏振高了不少

为了弥补亮度损失

普通影院会使用高增益金属幕

成本就蹭蹭往上涨

票价也蹭蹭往上涨

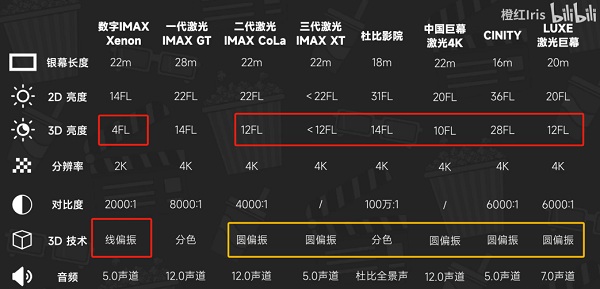

✔ 一句话总结

普通 3D 厅、数字 IMAX

用的都是线偏振,不能歪脑袋

激光 IMAX、中国巨幕、

CINITY、LUXE用的都是圆偏振

可以摇头晃脑

偏振技术虽好

终究需要戴眼镜

于是

另一场技术竞赛悄然开启——

03

能不能不戴眼镜看 3D?

已经有了!

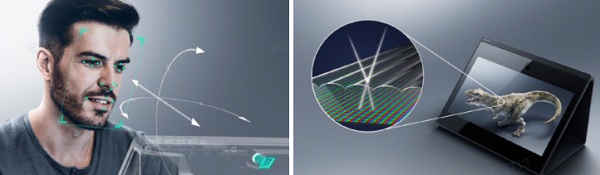

比如索尼 2021 年

研发的「空间现实显示器」

屏幕可以追踪你的眼球

动态调整光路

不戴眼镜就能实现 3D 效果

还有更牛的

加州大学伯克利分校研究的纳米光子芯片

可控制 1280 个光波导出口

重建 64 个视点光场

让电子屏幕逼近人眼的自然观察效果!

期待在不久的未来

我们或许会像怀念红蓝眼镜一样

感叹「当年的人看电影居然要戴眼镜啊!」

附录

① 红蓝眼镜的消失,本质是光学精度对粗糙模拟的降维打击。从滤光片到偏振片到光场显示,3D 技术的演进始终围绕一个核心命题:如何用现代技术,完美复现人类双眼 6.5cm 瞳距构建的立体世界?或许答案不在技术本身,而在于我们是否愿意接受——有时候,最高明的幻觉,恰恰需要隐匿所有欺骗的痕迹。

② 还不知道怎么挑选电影厅?IMAX、杜比、CINITY、巨幕...还傻傻分不清楚?

请继续阅读——IMAX、杜比、CINITY、巨幕...到底有啥区别?

- END -

» 更多 眼镜冷知识